A seguinte conversa foi realizada no Anthology Film Archives, em Nova York, no dia 3 de Novembro de 2000. Ela foi gravada com a intenção de ser publicada na revista Vogue, mas apenas uma porção pequena dela foi publicada lá. Aqui é apresentado um extrato mais completo do diálogo feito entre duas das figuras mais consagradas do Cinema de Vanguarda norte-americano.

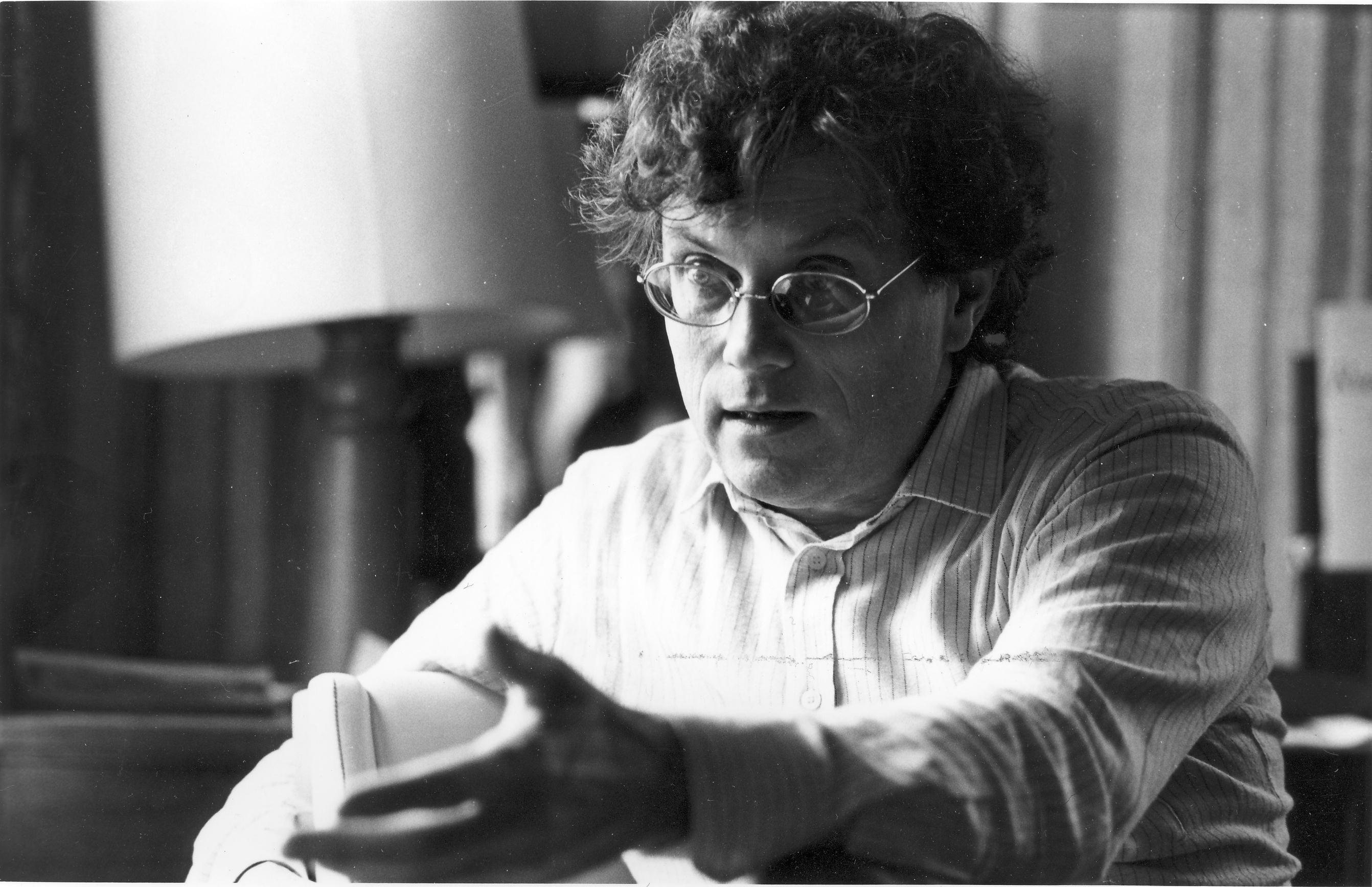

Jonas Mekas: Aqui está Stan Brakhage! Que é considerado não apenas por mim, mas pela maioria das pessoas que escrevem crítica de cinema séria, como sendo possivelmente o maior cineasta americano vivo, tanto na importância artística do conjunto de seu trabalho como também na maneira que você influenciou outros realizadores.

Stan Brakhage: E aqui está o que você significa para mim, Jonas: Além de ser um grande cineasta que se estabeleceu em um estilo no qual você é praticamente único, o de cinema diário, você também foi o único artista que conseguiu manter um formato fílmico jornalístico durante quase toda a sua vida adulta, um formato ao mesmo tempo extenso, verossímil, e também carregado de significado artístico. E além de seu trabalho como cineasta, você encontrou uma forma de patrocinar e preservar filmes que você ama, e criou cooperativas no qual eles podem ser distribuídos: o Anthology Film Archives, um lugar que continua exibindo filmes até hoje e é definitivamente o único local onde podem ser encontrados que fazem parte do “Cinema Poético.” Então, além dessas duas coisas mencionadas, você também tem uma vida rica como poeta. Eu não sei ler Lituano, então só consigo ler as traduções em Inglês do seu trabalho, no qual me comovem profundamente. Eu não consigo entender como você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo.

JM: Eu e você estamos trabalhando há mais de cinquenta anos. Você está fazendo filmes desde 1953. E eu, na primavera de 1953, tinha me mudado para o Lower East Side de Nova York e abri minha primeira mostra de cinema de vanguarda na Gallery East. Eu mostrava filmes de Kenneth Anger, Gregory Markopoulos, Maya Deren, e Sidney Peterson. E como você pode vê, eu não precisava ir muito longe de onde morava para poder mostrá-los.

SB: Bem, o homem que realmente consegue fazer algum trabalho é aquele que pode trabalhar em casa. Mas obviamente (e ironicamente também) você é um homem exilado, em exílio de seu lar [Jonas Mekas nasceu na Lituânia e emigrou aos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial]

JM: Bem, a gente viveu em um século no qual metade dele o mundo estava em um estado tão caótico que era impossível eu permanecer no meu lar original. Então eu agora costumo dizer que cinema se tornou meu lar. Eu antigamente dizia que cultura era meu lar, mais a ideia do que é ou não é cultura ficou muito confusa. Agora ninguém sabe mais o que é cultura, então eu prefiro continuar com o cinema.

SB: Esse foi o grande problema que eu e você encontramos pela primeira vez, o que era considerado cultura e o que não era, e o que era considerado arte também. Eu fiquei aterrorizado naquele período dos anos 60 com o medo de que as questões sociais iriam se sobrepor sobre o avanço das possibilidades estéticas da arte, que a atenção a uma coisa iria tirar a atenção de outra, na minha visão. Olhando para trás, eu acho que você na maior parte tinha razão, que eu não precisava ter tanto medo pela arte da forma que eu tinha. Quero dizer, muitos filmes que foram lançados naquela época eram estúpidos do ponto de vista artístico, estético, e até mesmo na questão de técnica. Mas mesmo assim, eles eram parte importante daquele período.

JM: Eu me lembro de quando nós celebramos o aniversário de 30 anos do Anthology Film Archives, eu estava junto do Ken Kelman e do P. Adams Sitney e nós conversamos sobre a criação de um repertório contendo o que era considerado como filmes “essenciais” do cinema. E ele consistia de 330 títulos de filmes que foram muito cuidadosamente selecionados e no qual nós acreditávamos que representavam os perímetros da arte do cinema. E durante isso nós chegamos a conclusão que a gente não tinha cometido nenhum erro grave nas nossas escolhas. Eu acabei descobrindo que tudo que eu exibia em mostras, os filmes que eu promovia, acabaram entrando nesse repertório. Esses filmes são considerados agora como clássicos dos anos 60. Mas também havia no meio, claro, alguns filmes que não se tornaram clássicos. Obras importantes e inovadoras são sempre cercados por obras que são menos importantes, mas com o passar do tempo esses filmes desaparecem. De certa forma, é como se fosse a lei do Darwin aplicada a área artística. No qual não são os “maiores” filmes que sobrevivem, mas os filmes mais essenciais.

SB: Eu tinha medo que as obras inferiores iriam naufragar a empreitada inteira.

JM: Não, elas só evaporam. O seu trabalho, os filmes de Kenneth Anger, Maya Deren, e Michael Snow, só ficam mais e mais importantes com o tempo.

SB: Mas eu também me pergunto se isso não é devido especialmente pelo trabalho de preservação que você fez.

JM: O que surgiu durante a minha conversa com o P. Adams Sitney, é que eu percebi que o que falta muito hoje em dia são pessoas escrevendo de forma séria e apaixonado sobre cinema de vanguarda. Essa era, obviamente, a minha função principal enquanto trabalhava na minha coluna Movie Journal no Village Voice.

SB: Eu não conheço ninguém. Existe algum crítico de cinema norte-americano que escreve sobre o Cinema Poético?

JM: Há muitos jornais e revistas independentes aqui, mas nenhum deles fala sobre Cinema Poético, eles sempre falam mais sobre filmes de Hollywood.

SB: Isso também revela sobre o que é escrito hoje em dia sobre poesia, arquitetura, e algumas artes performáticas: não têm igualdade de cobertura entre as obras, então todas acabam dando atenção maior aos mesmos trabalhos em detrimento de outros.

JM: Quando você entra em uma loja de jornais, você vê umas vinte, trinta revistas de arte, mas dentro delas você encontra nada além de publicidade.

SB: Na minha defesa, e muitos riram de mim quando eu fazia isso, eu tentava nos anos 60 e 70 defender o uso da palavra “arte.” E eu acabei desistindo dessa palavra porque no final das contas todo mundo acabou usando ela e aplicando essa dominação pra qualquer tipo de coisa. Ela deixou de ser uma palavra importante.

JM: Eu li uma pesquisa conduzida pelo Peter Moore, ele tinha uma coluna na revista Popular Photography durante a metade dos anos 60, e nessa pesquisa ele perguntou a pessoas se elas se consideravam artistas. E mais de seis milhões de pessoas responderam que sim. Então, é claro que quando você tem mais de seis milhões de artistas em um só país, você pode desistir de continuar usando essa palavra.

SB: Eu me lembro de alguém me dizendo que em breve, metade dos Estados Unidos vai ensinar arte para a outra metade.

JM: Tem certas palavras que são usadas com tanta frequência que o impacto deles dilui muito, então é bem melhor esquecer delas um pouco até chegar a hora certa delas serem usadas.

SB: E têm outras palavras que sofreram muito com isso, palavras como “amor.” “Deus.” “mal.” Então eu diria que não foi apenas o cinema que sofreu com essas dificuldades, mas todas as artes em geral. Ou o que nós tradicionalmente chamamos de arte, elas sofreram com essa desagregação de terminologia, essa falta de uma analise séria. Aqui nós temos uma disciplina que é a mais antiga da humanidade, a pintura, e quando ela é ensinada em escolas públicas, e em faculdades também, ela é ensinada apenas como se fosse um playground para você pintar um quadro com o seu dedo, é ensinada como se fosse apenas uma forma de expressão pessoal e sem toda a carga histórica que os movimentos artísticos tiveram ao longo das décadas.

JM: Eu quero também ressaltar uma coisa aqui. Quando você começou a fazer filmes no início dos anos 50, e quando eu entrei no cinema nessa mesma época, houve muitos desenvolvimentos importantes nas artes- o Gestualismo( Action Paiting), o teatro improvisado de Strasberg, as perfomances de Allan Kaprow, a aparição de artes conceituais, o Fluxus, vídeo arte- e tudo isso acabou desembocando em uma coisa chamada “Arte de Instalação”, que agora se desenvolveu e cresceu ainda mais no presente. E agora essas instalações de hoje em dia têm devorado dentro delas vídeos, filmes, esculturas, pinturas, todos as artes. Eu agora consigo encontrar mais pessoas jovens que estão mais interessadas em retornar ao que é a base primária da arte. Porque em certo ponto você tem que voltar a essência principal, e se perguntar o que realmente é musica, pintura, cinema, poesia, etc.

SB: Mas se lembra de quando nós estávamos escolhendo o nome do Anthology Film Archives, e nós pensávamos que não deveria haver um “O” no início do nome, porque achávamos que haveria outras antologias de filmes que seriam feitas, e seriam diferentes e iriam contradizer a nossa lista de Cinema Essencial, e isso seria a base também de um possível dialogo por divergências.

JM: Sim, mas isso não aconteceu. Nós fomos os únicos que foram malucos o suficiente para criar ela. Foi a mesma coisa com os retratos que o Andy Warhol filmava. Eu acreditava na época e escrevia sobre no Village Voice, que chegaria um tempo em que todo mundo estariam fazendo filmes de retratos, porque era algo muito fácil de ser realizado. E mesmo assim ninguém imitou o Andy. Ninguém consegue imitar Warhol, ou Dreyer, ou você. Todas essas coisas acontecem apenas uma vez e não podem ser repetidas por alguém diferente, e isso tem um lado muito belo.

SB: Essa também é a grande verdade. Eu cheguei em uma idade na minha vida no qual eu apenas respondo na maioria das vezes “eu não sei.” É esse tipo de coisa que é considerada sabedoria hoje em dia. Mas há certas coisas que seu sei. Uma coisa que eu sei é que não existem duas pessoas no planeta Terra que são totalmente idênticas entre si: As células de todo mundo são únicas e diferentes, como flocos de neve.

JM: Mas o que é interessante é que, apesar do fato de que cada floco de neve ter diferentes formas, além de sua forma no ar há a água. O estado no qual todos se encontram, algum lugar no qual todos nós nos encontramos. Quando as pessoas dizem que sou um artista independente, eu normalmente respondo que não, eu dependo de muitas coisas para trabalhar, os meus amigos, o meu passado, o que estou lendo, todos os poetas.

SB: A Gertrude Stein disse que há artistas que são independentes dependentes, e há aqueles que são dependentes independentes.

JM: Agora, eu quero usar esse momento para falar com vocês, meus caros leitores. Ninguém vai conseguir fazer o que Stan Brakhage, ou Ken Jacobs, ou Kenneth Anger estão fazendo. Então é melhor que nós continuemos amando eles, ajudando eles, e tomando conta deles. Suas obras são como conquistas especiais do espírito humano, como se fossem fragmentos do paraíso na Terra.

SB: Eu acho que isso mostra o lado seu que não aguenta ver o que você ama, se importa, e respeita imensamente, sendo deixado de lado e mal tratado: Há um impulso muito forte dentro de você de dar voz a essas pessoas, de salvar e preservar suas obras.

JM: Eu acho que é um grande erro as pessoas pensarem que o trabalho que os cineastas da vanguarda fazem é algo muito distante dos interesses delas no dia-a-dia. A maior parte das pessoas acredita que as nossas vidas, ou a possível estranheza das nossas vidas, pode ser interessante, mas não o trabalho em si. Mas eu acredito que o trabalho é universal, porque a poesia é algo universal. Não há diferença alguma entre ler um volume completo da Sylvia Plath e assistir um filme feito pelo Stan Brakhage. Eu penso em por que que as ideias feitas pelo Cinema Poético são mais difíceis de serem apreciadas e entendidas do que em outras artes. Nas escolas, obras de Faulkner e Olson são estudadas durante as aulas. Em literatura, essa separação de o que é normal e o que é “de arte” não existe.

SB: Mas existe alguns professores que preferem dar aulas de livros que foram adaptados por Hollywood, porque ele sabe que serão populares. E que as aulas vão atrair mais alunos e vai garantir o emprego deles… O que quer que seja. Eu vou continuar trabalhando. Eu agora estou na maior parte das vezes pintando na película, e leva um tempo para fazer 24 quadros individualmente, mas esse é o melhor do que eu consigo pagar. Eu não tenho dinheiro o suficiente para fazer muitas fotografias.

JM: O meu próprio estilo de diário veio bastante do fato de que eu não tinha tempo ou dinheiro para me dedicar a um filme “convencional” com um roteiro pronto. Então em vez de fazer “filmes” eu apenas filmava a vida. Eu até brinco as vezes, que eu não sou realmente um “cineasta”; eu sou apenas um “filmador.” Eu filmo a vida real. Eu nunca sei o que vai acontecer depois. A forma de meus filmes emerge da acumulação do material que eu filmo em si. Eu vou caminhando pela minha vida com a minha câmera Bolex. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Eu quero perguntar sobre o filme que você fez no Canada, o “The God of Day Looked Down Upon Him.” Você já tinha a forma desse filme em sua mente, ou ela apareceu durante o processo do desenvolvimento dele?

SB: Nesse filme, eu sabia desde o início que ele seria uma terceira parte de uma trilogia. O titulo dele vem do romance de Charles Dickens, “David Copperfield.” Eu fiz ele no primeiro verão que eu e minha esposa voltamos para o lugar na Ilha de Vancouver onde ela passou a infância. Na época eu ainda estava careca por causa da quimioterapia que eu andava fazendo; eu tinha chegado bem perto da morte. Então eu estava com vontade de ver aquele oceano e formar uma relação com a ideia de um fim, ou com a noite, com a escuridão. A minha mente estava cheia de coisas como as pinturas que o Rothko fez nos anos finais de sua vida, como a Capela Rothko em Houston, Texas. Aquela capela salvou a minha sanidade. E também eu pensava no trabalho do Georges Braque, o trabalho tardio do Braque, o período que ele pintava o marrom, com um arado de madeira. Eu me sentia naquela velha idade, eu acreditava que eu iria morrer, e ainda espero isso, que pode acontecer em qualquer momento.

JM: Eu queria saber, se você tinha alguma ideia, algum sentimento de como seria a forma do filme antes de você começar a gravar ele. Ao fazer um filme, a maior parte dos cineastas sabem o que eles querem visualizar, eles já começam mais ou menos com a forma. Mas eu nunca passei por isso, porque eu sou apenas um “filmador”, porque assim que é a vida real. Eu não sei o que vai acontecer a cada momento, mas o que acontecer eu quero gravar.

SB: Mas eu acho que você é um estilista também. No sentido em que você consegue organizar bem tudo isso. Eu chamei você de o “Samuel Pepys do cinema” porque você é um estilista que nem ele nesse sentido.

JM: Sim, mas o estilo e as técnicas que eu uso vêm desse conteúdo, desse procedimento meu. Eu estou lidando com a vida real de momento para momento, de maneira instantânea.

SB: Você em algum momento pensa em dinheiro?

JM: Eu nunca penso em dinheiro.

SB: Eu sabia que você ia falar isso.

JM: Tem um espaço perto do Anthology Film Archives aonde nós vamos construir uma biblioteca para a maior coleção que existe de material escrito sobre cinema independente/ de vanguarda, vai custar uns 3.5 milhões de dólares. Mas eu sei que essa biblioteca vai conseguir ser feita. Tudo que precisa é a gente acreditar nela, e trabalhar, trabalhar, trabalhar…

Tradução por Francisco Vidal.

.jpg)